錫光について

トップページのお写真錫光では、昔ながらのロクロ挽きを中心とした手仕事にこだわっています。写真は「花ことば」平盃(ひらはい)四季の4客も、もちろんロクロ挽き製品です。 拭き漆仕上げで着彩し、施した色で四季の花を表現しました。 ・春は、若草で「春蘭」、花ことばは「気品」 ・夏は、山吹で「ひまわり」、花ことばは「あこがれ」 ・秋は、橙で「キンモクセイ」、花ことばは「謙虚」 ・冬は、赤で「ポインセチア」、花ことばは「祝福」 ◆◆◆埼玉県新商品AWARD2021において「大賞」を受賞しました。◆◆◆  |

1987年、先代中村光山(こうざん)により操業開始

一時別の仕事に就くことも考えたようですが、錫の良さを少しでも多くの方に知ってもらうよう普及に努めることが自分の役目と独立を決意しました。しかし、作ることしかやってこなかった先代には、慣れない事務仕事や対面販売・販路拡大など苦労することも多かったようです。 やがて、先代に師事し私も錫師の世界へ足を踏み入れました。遅いスタートで覚悟はしていましたが、想像以上に思い通りにならない日々が続きました。それでも毎日毎日先代の技を間近に見て、ロクロのリズムや音を聞き、出来上がったものの仕上がり具合を見る。同時に、錫への思い、仕事への思い、伝統の大切さ、多くの人に使ってもらいたいという心、そういったものを自然と学びとったように思います。

私たちは、伝統的な手仕事の製法を受け継ぐことはもちろん、それを次代に引き継ぐこと、そして、錫の魅力をより多くの方々に知って頂けるように努めることも先代より引き継いでいます。 今も生きる「次百(つくも)」の精神

「現状に満足せず、次の百点を目指して、常に精進しなさい。」 という意味だと自分に言い聞かせるように話していました。今思えばそれは自分を戒めるように装った、我々弟子たちへのメッセージであったことは明らかです。 私たちは、時にはうぬぼれといえるほどの自信を持って決してひるまない気構えも大事だと思いますが、一方で、最後には「次百」の精神を忘れずに慢心せず、より良いモノ作りを目指していくことの方がより肝心だと考えます。

「一業に徹し、一隅を照らす」金属加工というと関わっている方々は数多いらっしゃいます。金工というどうでしょう?かなり狭まるのではないでしょうか。では、錫工房は?おそらく今現在職人としては20数名程度、かなり少なくなっています。しかし歴史をひも解くと、昔から宮中や神社仏閣などに錫があったり、江戸時代には庶民の間でも使われていたことが伺えます。長い年月に揉まれながら今の時代まで無くならずに残ってきた錫。酒器や茶器として適材であったことは間違いありません。私たちは、特殊な特徴を持つ錫を専業とし、ロクロを駆使し手作業で錫器を作る数少ない工房として「一隅を照らす」ことに誇りを持っています。       伝統の良さ、新しいモノへの挑戦伝統的な製法で、錫の良さを活かした製品作りを心がけています。製法もさることながら、伝統的な意匠も大事に守りたい、意匠そのものにも長年風雨にさらされ練りに練られた良さを備えたものもあります。一方で、今の時代にあったものづくりも心掛け、異業種の職人とのコラボやプロダクトデザイナーとの交流に積極的に取り組んで参りました。今の洋風化した生活様式の中にも溶け込めるようなモノを作り、使って頂くようにすることが肝要です。まだまだ発展途上ですが、貪欲に積極的に挑戦していきます。    目標は大きく!錫光の百年構想私たち錫光は、設立してまだ30有余年の小さな工房です。しかし、受け継いできた技術は、はるか昔からの伝統的なものです。こういった技術は一度途絶えたら再現するのに大変な時間と労力がかかることを自覚しています。また、「現代の名工」(先代光山)の技術を間近で見、学んだという自負があります。その記憶が冷めやらぬうちに、自分自身は一歩でも先代に近づくための努力を惜しまない。また、次世代へ「現代の名工」の技をそのまま引き継いでいきたいという思いがあります。 私たちは、2087年までに、もう一人の「現代の名工」を輩出する工房になることを目指します。これは、今は大変な大風呂敷を広げた話に聞こえます。目標にすること自体おこまがしいことだと思います。しかし、目標を思い切って高く設定することで、それを実現するために今、何をなすべきかということが自ずと明確になるものと確信しているのです。 紹介された主な雑誌・TV等

2023年 「音のソノリティ」#994『錫師のロクロ挽き』(日本テレビ)

2023年 「THE TIME」~目覚めのいい音~「錫器」(TBS)

2022年 「こころめぐり逢い~二胡と匠の旅」#26『百年先へ繋ぐ錫の花』(BS-TBS)

2022年 「ニッポンぶらり鉄道たび」『JR武蔵野線 ビバ!埼玉』(NHK) 2021年 「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ2時間SP」 『気になるあの店この店』(テレビ東京) 2019年 日経BP『日経おとなのOFF 6月号』日本の誇りをつなぐ「埼玉の手仕事」 2018年 トヨタLEXUSウェブマガジン「VISIONARY」CRAFTSMANSHIP 千数百年の時を超えてきた錫器、その魅力と技術を未来へ 2017年 BS-TBS 「こころふれあい紀行 音と匠の旅」 2017年 ウェッジ 『Wedge 4月号』 溝口敦の「さらばリーマン」第106回 2016年 BSプレミアム 『晴れときどきファーム』 「”すず食器”で食卓に笑顔と輝きを!」 2016年 朝日新聞『埼玉版』 「埼玉 川口で続く錫器の技、渋谷ヒカリエで紹介」 2016年 J:COM 「川口戸田で働きます 弟子入り!」 2014年 NHKワールド『Artisan × designer』 「A New Angle」 2014年 角川マガジンズ『川口市ウォーカー』 「大人の社会見学」 2013年 BSジャパン 『テレビ日経おとなのOFF』「ホンモノ物語」 2010年 BS11 「匠の国ジパング~メイドインジャパンの逆襲~」 2009年 文化放送 くにまるワイド ごぜんさま~ 「日本の匠コーナー」(12月30日) 2008年 ヒストリーチャンネル(10月中) 「職人の道具」 2007年 季刊ふでばこvol.13 「触れてよし、味わってよし錫でできた酒器『ちろり』」 2007年 くらしの知恵(共同通信社)「変わる街、変わらぬ錫師の手技」 2006年 NHK 「首都圏ネットワーク 技を極める」(8月28日) 2005年 日本テレビ 「ぶらり途中下車の旅」(12月10日) |

東京は入谷にあった錫万工房で技術を取得した松下喜山に師事。15歳で錫の世界に足を踏み入れました。仕事も途切れることなく良き時代だったようです。高度成長期に入り、プラスチック製品や量産品が出回るにつれ仕事量も徐々に減少。長年勤めあげた工房が経営難で解散。

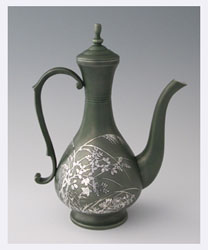

東京は入谷にあった錫万工房で技術を取得した松下喜山に師事。15歳で錫の世界に足を踏み入れました。仕事も途切れることなく良き時代だったようです。高度成長期に入り、プラスチック製品や量産品が出回るにつれ仕事量も徐々に減少。長年勤めあげた工房が経営難で解散。 先代が亡くなる半年前、埼玉県からの秋篠宮家への献上品として「秋草紋水注」を製作する名誉に浴しました。絵付けをする前の生地の状態を私が製作し、先代が絵付けをし、千歳グリーンの漆で仕上げました。絵付け前の段階で、何度も何度も手直しを指摘され中々OKが出ず、妥協を許さない厳しい姿勢に圧倒させられました。これが最後の合作となってしまいましたが、色々な意味で、大変貴重な体験をさせて頂いたと感謝致しております。

先代が亡くなる半年前、埼玉県からの秋篠宮家への献上品として「秋草紋水注」を製作する名誉に浴しました。絵付けをする前の生地の状態を私が製作し、先代が絵付けをし、千歳グリーンの漆で仕上げました。絵付け前の段階で、何度も何度も手直しを指摘され中々OKが出ず、妥協を許さない厳しい姿勢に圧倒させられました。これが最後の合作となってしまいましたが、色々な意味で、大変貴重な体験をさせて頂いたと感謝致しております。 先代中村光山65歳の時「現代の名工」(2001年)、67歳の時に「黄綬褒章」(2003年)受賞の栄誉に浴しました。錫の世界に足を踏み入れて半世紀をすぎての栄誉、この頃、おそらく胸に秘めていた「次百」を色紙にして工房に掲げ、

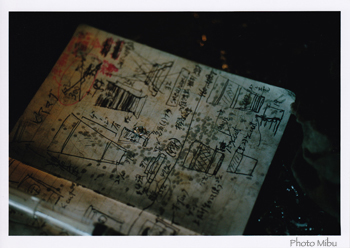

先代中村光山65歳の時「現代の名工」(2001年)、67歳の時に「黄綬褒章」(2003年)受賞の栄誉に浴しました。錫の世界に足を踏み入れて半世紀をすぎての栄誉、この頃、おそらく胸に秘めていた「次百」を色紙にして工房に掲げ、 近世に入ると、薩摩国(鹿児島県)谷山の錫鉱山や越中国(富山県)亀谷などの鉛鉱山が開発され、多量の錫や鉛の鉱石が採掘されるようになった。採掘技術が発達し錫や鉛の鉱脈が発見されることにより、錫師による錫器の製造も増大した。このことは一部の特権階級だけでなく庶民の錫器の需要も満たすようになっていった。江戸時代前期には、社会も安定し従弟制度のなかで多くの優秀な錫師たちが育っていった。『人倫訓蒙図彙』(元禄3年1690)には、17世紀後半の京都の錫師の仕事場が描かれている。手引きろくろを使用して神酒徳利や鉢・皿などを親方と弟子で製作している。手引きろくろは両手両足で操るため弟子は疲れた様子である。親方はウマ(台)にろくろカンナで挽くので"錫挽"とも呼ばれていた。

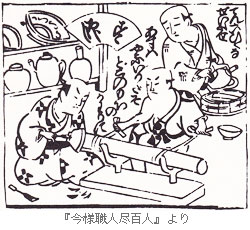

近世に入ると、薩摩国(鹿児島県)谷山の錫鉱山や越中国(富山県)亀谷などの鉛鉱山が開発され、多量の錫や鉛の鉱石が採掘されるようになった。採掘技術が発達し錫や鉛の鉱脈が発見されることにより、錫師による錫器の製造も増大した。このことは一部の特権階級だけでなく庶民の錫器の需要も満たすようになっていった。江戸時代前期には、社会も安定し従弟制度のなかで多くの優秀な錫師たちが育っていった。『人倫訓蒙図彙』(元禄3年1690)には、17世紀後半の京都の錫師の仕事場が描かれている。手引きろくろを使用して神酒徳利や鉢・皿などを親方と弟子で製作している。手引きろくろは両手両足で操るため弟子は疲れた様子である。親方はウマ(台)にろくろカンナで挽くので"錫挽"とも呼ばれていた。 数は少ないが江戸でも錫器は作られていた。『今様職人尽百人』は18世紀後半の職人を扱っているが、江戸の錫師の仕事場も紹介されている。「てん六(伝六)ひくな世以た世(挽くな精出せ)あすはやふいりたそ(明日は薮入りだぞ)」などという文字と、片肌ぬいだろくろの引き手、皿の底を削る親方風の職人が描かれている。

数は少ないが江戸でも錫器は作られていた。『今様職人尽百人』は18世紀後半の職人を扱っているが、江戸の錫師の仕事場も紹介されている。「てん六(伝六)ひくな世以た世(挽くな精出せ)あすはやふいりたそ(明日は薮入りだぞ)」などという文字と、片肌ぬいだろくろの引き手、皿の底を削る親方風の職人が描かれている。

錫は錆び止めに使われる金属です。

錫は錆び止めに使われる金属です。 なお、黒や弁柄、千歳グリーンなどの色のついた錫製品は、漆で彩色しています。

なお、黒や弁柄、千歳グリーンなどの色のついた錫製品は、漆で彩色しています。